|

|

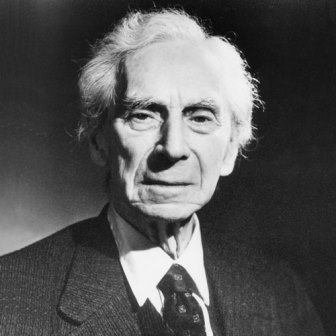

尊貴羅素

|

| | |

我為何喜歡哲學

我從哲學的探索中得到的一切歡愉,有如看到一個正從峽谷中浮現出來的嶄新景觀一樣。

有些人之所以成為哲學家,背後有著不同的動機。過去最令人信服的解釋就是渴望瞭解世界。在早期,當哲學與科學難以區別時,這是最主要的原因。而另一個動機――在早期也是重要的原因――則是基於理智上的幻覺。人們常問到:彩虹在哪兒?所有事物真如它們在陽光下或月光下所顯現的樣子嗎?同樣的問題以現代的觀點詮釋則為:所有事物真如我們肉眼所見或是顯微鏡下的表像嗎?然而這樣的疑惑很快便被另一個更廣泛的疑惑所替補。當希臘人開始質疑奧林匹亞山上的神之際,某些人便在哲學裡尋找可以替代傳統信仰的東西。

以上兩種動機的結合,引發了哲學上兩個層面的變動:一方面哲學被認為要證明日常生活中所流傳的大部分知識都不是真的知識;另一方面,則是要證明一個更為深奧的哲學真理是存在的,而且大多數哲學家都認為,相對於我們日常的想法,它更符合我們對全人類未來該有的期盼。幾乎所有哲學都把“懷疑”視為刺棒(goad),“確定”則被視為目標(goal)。哲學家質疑理智、質疑科學,也質疑神學。哲學家各自質疑並關注其中的某一項目。哲學家對於以上質疑所提出的答案甚至是否存在答案都有很大的分歧。

我選擇哲學的理由涵蓋了所有傳統動機,但是有兩項對我的影響最大。其中之一是最早影響我並持續最久的,就是期盼找到能夠被公認為是真理的知識;另一個動機則是希望找到合理解釋為何信仰宗教的理由。

我認為促使我走向哲學之路的第一件事發生在11歲的時候(雖然當時我還不認識“哲學”這個詞)。兒童時期的我相當孤獨,因為我唯一的哥哥大我7歲。正是由於太孤獨,我因而變得相當嚴肅,還有許多可讓我思考的時間,但卻沒有足夠的知識供我運用于思維上。在驗證數學的過程中我獲得樂趣,但是我並沒有真正意識到這點,而這種樂趣正是擁有數學天分的人特有的表徵。

長大之後,才發現也有許多人有著類似的經驗。其中一位朋友哈地是一位純數學教授,他就經常追尋這樣的樂趣。他曾告訴我,如果能找到證據證明我會在5分鐘內死去,他會為此感到難過,但是悲傷的心情很快就會被驗證的樂趣所掩蓋。我完全同意他的看法而絲毫不覺得受到冒犯。

在我學習幾何學之前,曾有人告訴我幾何學就是要驗證事物,因此當我哥哥說他願意教我時,我的內心雀躍不已。幾何學在當時仍然是歐幾裡德幾何。我哥哥先從基本定義開始教起,這些我吸收得非常快。但是接下來便談到公理,他說道:“這些是無法被驗證的,但是在用來證明其他事物之前,它們必須被視為理所當然。”因為這幾句話,我的希望開始瓦解。

過去我認為尋找可以被證明的東西是非常美妙的事。然而結果卻只能藉由某些無法獲得證明的假設才可達到目的。我以某種憤怒的眼光看著哥哥說道:“既然無法證明這些公理,我們又如何要接受其真實性?”他回答說:“如果你不承認,就無法繼續我們的課程。”我心想知道後面的故事也沒什麼不好,就暫時同意去承認這些公理。然而對這個我希望從中找到明確無誤的真理的領域,我仍然充滿狐疑與困惑。

撇開這些疑問不談――大部分時間我早將它們拋到九霄雲外,而且我相信自己有能力找到當時自己仍不曉得的答案――在數學中我得到了很大的樂趣,事實上比起其他學科要多得多。我熱衷於思考如何將數學應用到物質世界中去,也希望將來有一天關於人類行為的數學可以如應用於機械上的數學一樣精准。我之所以有此希望,是因為我熱衷於驗證,而多數時候這項動機比我同時想要確認有自由意志存在的渴望更為重要。不過,我從未完全克服對數學正確性最根本的懷疑。

當我開始學習高等數學時,卻因為新的困難而深受打擊。我感受到老師所教授的驗證方法是錯誤的,這些錯誤在我日後的學習中得到確認。當時我並不知道,在我離開劍橋一段時間之後,才發現德國數學家早已經發現了較好的證朋方法。我因此接受了康得哲學裡誇大的辨證方法。而這也讓我重新作了一次大規模的檢視,在過程中那些過去困擾我的難題都變得瑣碎不重要。日後我才發覺這一切都錯了,但這是在我深深浸淫於形而上學的泥沼之後的事。

對數學的某種厭惡激發我轉向哲學,而此種厭惡源自於數學太過專注于考試時所需要的技巧。這種學會考試技巧的企圖使我覺得數學是由機靈的閃躲和精巧的設計所構成的,簡直就像是填字遊戲。待在劍橋大學的頭3年結束之際,當我從最後一次數學考試中走出來時,我發誓絕不再碰數學,還將所有的數學課本賣掉。在這樣的心情之下,我從哲學的探索中得到的一切歡愉,有如看到一個正從峽谷中浮現出來的嶄新景觀一樣。

過去我並不只是在數學領域尋求知識的確定性。如同笛卡爾(當時我還未看過他的著作),我認為自己的存在是不容置疑的。和他一樣,我覺得把外在世界想像為只不過是一場夢是可接受的。但即使是如此,真正被夢到的才叫夢,而我親身體驗的真實事情才擁有不可動搖的確定性。這樣的思路是在我16歲時第一次出現,而當我後來知道笛卡爾早已以此作為其哲學基礎時興奮不已。

在劍橋時,我對哲學的興趣還源自於另一個動機的激發。曾經促使我對數學產生質疑的懷疑主義,也讓我對宗教的基本教義產生疑問,但是我仍熱切地希望能找到一個方法,以保存一種最起碼還可以稱之為宗教信仰的東西。自15~18歲的3年間,在宗教信仰的問題上我花了大量時間和心思。我逐一檢視基本的教義,衷心期盼找出接受這些教義的理由。我將想法寫在筆記本裡,至今我仍保存著。當然這些想法很粗糙且不成熟,因為當時我無法找到解釋教義中提出的“不可知論”的答案。在劍橋,我意識到先前所忽略的思想的整個體系,我也一度放棄了一些在我孤獨時所想出的見解。

在劍橋,我也開始研讀黑格爾的哲學,在那深奧難懂的19卷著作裡面,他宣稱已經證明了某種東西相當適合作為傳統信仰的精緻變體。黑格爾把宇宙視為一個緊密結合的整體。他的宇宙就好比是果凍,如果你輕觸任何一個部位,整個果凍就會顫抖;但是它又不像果凍,因為無法把它切開。對他來說,由許多部分所組成的外表看來是而且其實只是一種錯覺。“絕對”才是唯一的實在,也就是他所謂的上帝。

有一陣子我從這種哲學觀點中找到了慰藉。當它的擁護者,尤其是當時我的一位密友麥克塔加把這種觀點介紹給我時,黑格爾的哲學看來不但令人著迷,同時也具備可論證性。麥克塔加的哲學經歷早我6年,而他終身是黑格爾的信徒。他對同時代人的影響極為深遠,有一段時間我也受到他的影響。當一個人使自己相信時間與空間是不真實的,物質只是一個幻覺,世界除精神外沒有其他時,便會產生一種奇怪的樂趣。然而在短時間內我從信徒變成師傅,並發現黑格爾他自己本身就充滿了困惑,他的思想在我看來並不比俏皮話好到哪裡去,我於是放棄了他的思想。

有一段時間我從一個源自柏拉圖但經過修正的學說中獲得滿足。柏拉圖認為――我只信其一二而已――存在著一個永恆不變的思想世界,在其中我們的理智所感受到的世界則是一個不完美的複製品。按照這個學說,用數學處理這個思想世界,結果得到精確和完美,這就是不存在于平凡世界的東西。這種數學上的神秘主義是柏拉圖從畢達哥拉斯的思想中衍生出來的,這引起了我的興趣。但是我最終仍不得不捨棄這樣的思想。

自此以後,我再也無法從我可接受的哲學思想中找到宗教上的滿足。

(摘自《羅素回憶錄――來自記憶裡的肖像》